長引く咳

長引く咳について教えて

隠れた病気を見逃してはいませんか? 必要なのは「正しい診断」です

止まらない咳を主訴に、多くの患者さんが当院を受診されます。

当院では、長引く咳の患者さんに対して、まず胸部X線を撮影し、肺炎・結核・肺がん・心不全などの重大な病気がないかを確認します。

診察や病歴の聴取は非常に重要であり、必要に応じて呼気NO検査、肺機能検査、血液検査などを追加し、最終的には胸部CT検査を行うこともあります。

慢性の咳の原因としては、以下のような多くの疾患が知られています。

1)感染後咳嗽

2)咳喘息

3)アトピー咳嗽/喉頭アレルギー

4)上気道咳嗽症候群(後鼻漏症候群)

5)感染症(百日咳、マイコプラズマ)

6)胃食道逆流症

7)心因性咳嗽

8)咳過敏性症候群

これらが複数重なったり、診断が確定せず治療を行っても咳が持続するなど、一筋縄ではいかない症例も少なくありません。

1)感染後咳嗽(かぜ症候群後咳嗽)

・長引く咳の代表格: 「かぜ症候群後咳嗽」とも呼ばれ、風邪をひいた後に咳だけが残ってしまった場合、最も可能性が高いのがこの病気です。

・原因: 風邪などのウイルス感染によって気道の粘膜が傷つき、過敏になっている状態です。そのため、冷たい空気や会話など、些細な刺激でも咳が出やすくなります。

・経過の特徴: 通常は3〜8週間程度で徐々に咳の回数が減り、自然に落ち着いていきます。(※もし咳が強くなったりぶり返したりする場合は、別の病気の可能性があります)

・治療: 咳のピークが過ぎていれば、原則として抗菌薬(抗生物質)は不要です。咳止めなどの対症療法を行いながら、自然な回復を待ちます。

Google Geminiで作成

2)咳喘息

・長引く咳のNo.1: 日本において、長引く咳(慢性咳嗽)の原因として最も頻度の高い病気です。

・症状の特徴: 典型的な喘息のような「ゼーゼー、ヒューヒュー」という音(喘鳴)や呼吸困難はなく、「咳だけ」が続くのが特徴です。

・悪化する時: 夜中から明け方にかけて咳が強くなる傾向があります。また、冷たい空気、会話、運動、タバコの煙などが刺激となって咳き込むこともあります。

・診断と治療: 呼気NO検査(吐く息の検査)が診断の助けになります。一般的な咳止めは効きにくいですが、**喘息の治療薬(吸入ステロイド薬や気管支拡張薬)**を使うと速やかに改善するのが特徴です。

・注意点: 放置すると約3割が典型的な喘息へ移行すると言われており、早期に治療することが重要です。

Google Geminiで作成

3)アトピー咳嗽/喉頭アレルギー(慢性)

・日本独自の概念: アトピー咳嗽と喉頭アレルギーは、欧米の疾患概念とは異なる日本独自の病気として定義されており、一般的な咳止めではなく「抗アレルギー薬(ヒスタミンH1受容体拮抗薬)」がよく効くのが特徴です。

・炎症の場所の違い: アトピー咳嗽は気管(中枢気道)の表面にアレルギー性の炎症(好酸球性炎症)が起きますが、喉頭アレルギーは喉(喉頭)にアレルギー反応が起こります。

・症状の特徴: どちらも「喉がイガイガする」「痒い」といった違和感を伴うことが多く、症状が似ているため区別が難しいことがあります。また、両方を合併していることもあります。

・診断と治療: 検査だけで確定診断を行うことは難しいため、実際の診療では「抗アレルギー薬を2週間服用し、咳が改善するかどうか」を確認する「治療的診断」が一般的に行われます。

Google Geminiで作成

4)上気道咳嗽症候群(後鼻漏症候群)

・鼻が原因の咳: 鼻炎や副鼻腔炎など、鼻の病気が原因で起こる咳です。長引く咳の原因として、実は非常に多く見られます。

・症状の特徴: 風邪のあとに喉のイガイガが残り、喉に落ちてくるネバネバした鼻汁が切れにくく、発作のような激しい咳を繰り返します。特に「寝る前」や「朝起きた時」に咳き込みやすいのが特徴です。

・「痰」との勘違いに注意: 喉に落ちてくる鼻汁(後鼻漏)を、肺からの「痰」だと思い込んでいる患者さんも多く、ご自身では鼻が原因だと気づきにくいことがあります。

・治療: 原因となっている鼻の病気に合わせて、抗アレルギー薬(ヒスタミンH1受容体拮抗薬)や抗生物質などを使用することで改善します。

Google Geminiで作成

5)感染症による咳(百日咳・マイコプラズマ)

適切な抗生物質(マクロライド系など)を使用しないと咳が長引いてしまう、代表的な2つの感染症です。

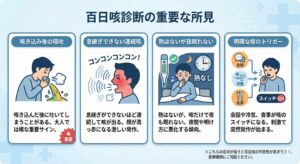

1. 百日咳(大人の百日咳)

・特徴: 「コンコン、ヒュー」という特有の音や嘔吐を伴うのが典型的ですが、大人の場合はこうした特徴が出にくく、ただの「長引く空咳」として見過ごされがちです。その結果、3か月以上も咳が続くことがあります。

・感染力: 新型コロナインフルエンザなどよりも強い感染力を持つとされています。症状が軽い大人が、知らず知らずのうちに周囲(特に乳幼児)に広げてしまうリスクもあり、注意が必要です。

![]() Google Geminiで作成

Google Geminiで作成

2. マイコプラズマ(気管支炎型)

・肺炎だけではない: 「マイコプラズマ=肺炎」のイメージが強いですが、実はレントゲンで異常が出ない「気管支炎」のタイプも多く、特に成人ではこの傾向があります。

・症状: 発熱は微熱程度、あるいは熱が出ないこともあります。喉の痛みや頭痛、倦怠感を伴い、乾いたしつこい咳が2〜4週間(長いと2ヶ月近く)続きます。

・検査: 一般的な血液検査(白血球やCRP)では異常が出にくいため、診断には医師の慎重な判断が必要です。

Google Geminiで作成

6)胃食道逆流症(逆流性食道炎)による咳

・胃酸が原因の咳: 胃から食道へ逆流した胃酸が、のどや気管を刺激して「空咳」を引き起こします。

・近年増えている病気: かつて日本では少なかったものの、食生活の変化などにより、長引く咳の原因として近年増加しています。

・症状の特徴とタイミング:典型的には「胸やけ」や「呑酸(酸っぱいものがこみ上げる)」を伴いますが、こうした自覚症状が全くなく、咳だけが出ることもあります。「食事の後」「起床時」「前かがみになった時」「横になった時」などに咳が悪化しやすいのが特徴です。

・診断と治療:胃酸を抑える薬を使用します。咳への効果が出るまでには時間がかかります。 すぐに効かなくても諦めず、1~2か月じっくり服用して効果を確認する「治療的診断」を行います。

Google Geminiで作成

7)心因性咳嗽(習慣性咳嗽)

・ストレスや癖による咳: 小児から思春期に多くみられますが、成人でも起こります。ストレスや環境の変化、あるいは風邪などをきっかけに咳をする癖がつき、長引いてしまう状態です。

些細なきっかけで咳が出始め、のどの不快感から「咳をするとスッキリする」という回路ができあがり、習慣化(癖)してしまうサイクルが原因です。

・症状の大きな特徴:「犬が吠えるような」「警笛のような」と表現される、乾いた大きな咳が特徴です。

起きている時は激しく咳込みますが、「寝ている間」や「何かに熱中している時」にはピタリと止まるのが最大の特徴です。

・見た目とのギャップ: 咳の音はものすごく大きいですが、本人は意外とケロッとしており、呼吸困難などの重篤感がないことも特徴です。

・治療: 一般的な咳止めは効きにくい傾向があります。「重い病気ではない」と理解して安心することや、少しずつ咳を我慢する時間を延ばす「咳をしない練習」などを行うことで改善します。

Google Geminiで作成

8)咳過敏性症候群

・咳過敏性症候群とは、咳の神経が敏感になり、通常では反応しないわずかな刺激(冷気や香水の匂い、煙、乾燥、会話など)で咳が誘発されてしまう状態をいいます。この“敏感さ”が残ると、もとの病気が良くなっても咳だけ続くことがあります。

・難治性の慢性咳嗽(治療抵抗性慢性咳嗽/原因不明の慢性咳嗽)では、咳過敏性症候群の関与が示唆されており、P2X3受容体拮抗薬ゲーファピキサント(商品名:リフヌア)の使用を検討します。

遷延性咳嗽と慢性咳嗽について教えて

咳には「3週間」と「8週間」の壁がある あなたの咳は今、どのステージ?

咳の原因を突き止めるためには、**「咳がいつから続いているか(期間)」**が非常に重要な判断材料になります。ここでは、期間ごとの特徴と、疑われる主な病気について解説します。

1. 咳の期間による3つの分類

医学的には、咳が続いている期間によって以下の3つに分けられます。特に**「3週間」と「8週間」**が、病気を見分ける大きな区切りとなります。

・急性咳嗽:3週間未満

多くは風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症が原因です。

・遷延性咳嗽:3週間以上 8週間未満

感染症の影響が残っている場合と、慢性的な病気の始まりが混在する時期です。

・慢性咳嗽:8週間以上

感染症ではなく、アレルギーや消化器などの「慢性的な病気」が原因の主役になります。

2. 【3週間〜8週間】遷延性咳嗽

〜感染症の影響や、しつこい菌が隠れている時期〜

発症から3週間以上咳が続く場合、これを「遷延性咳嗽」と呼びます。 風邪などのきっかけがあった場合は、その「残り火」が原因であることが多いですが、特殊な感染症が隠れていることもあります。

この時期に多い原因

・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症): ウイルス自体が消えた後も、気道の炎症や過敏性が残り、咳だけが数週間単位で続くケースが増えています。

・マイコプラズマ肺炎・百日咳: これらは非常にしつこい咳が特徴です。一般的な風邪薬が効きにくく、激しい咳が長く続くことがあります。

・感染後咳嗽: 風邪や気管支炎で気道が傷つき、咳のスイッチが敏感になっている状態です。

3. 【8週間以上】慢性咳嗽

〜感染症以外の「別の病気」が原因になりやすい時期〜

咳が8週間(約2ヶ月)以上続く場合、ウイルスや細菌などの感染症が原因であることは稀になります。 「風邪薬を飲んでも効かない」のが特徴で、アレルギー体質や、胃腸の病気など、身体の内部に慢性的な原因が潜んでいる可能性が高まります。

この時期に多い原因

・咳喘息: 日本の慢性咳嗽で最も多い原因です。ゼーゼーしなくても気道が炎症を起こしています。風邪をきっかけに悪化することもありますが、気温差や会話などが刺激となって咳が出ることもあります。

・胃食道逆流症(逆流性食道炎): 胃酸が食道まで逆流し、喉の神経を刺激して咳が出ます。「胸焼け」を感じない場合でも、咳だけが出るケースが少なくありません。風邪とは無関係に起こります。

・後鼻漏症候群: 慢性副鼻腔炎(蓄膿症)などが原因で、鼻水が喉の奥に垂れ込む(後鼻漏)ことで咳が誘発されます。

・アトピー咳嗽/喉頭アレルギー:喉のイガイガ感を伴うアレルギー性の咳です。

Google Geminiで作成

咳止めが効かないその咳、原因は「胃酸」かもしれません

胃食道逆流症(逆流性食道炎)による慢性咳嗽について解説します

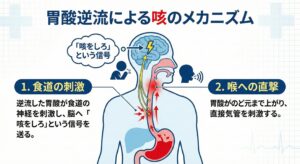

1. なぜ、胃の病気で「咳」が出るのですか?

「風邪は治ったはずなのに、咳だけが8週間以上続いている」 「咳止めの薬を飲んでも、一向によくならない」

もしそのような症状でお困りなら、それは肺や気管支の病気ではなく、**「逆流性食道炎(胃食道逆流症)」**が原因かもしれません。

胃から食道へ胃酸が逆流すると、以下の2つの理由で咳が引き起こされます

1.食道の刺激: 逆流した胃酸が食道の神経を刺激し、脳へ「咳をしろ」という信号を送る。

2.喉への直撃: 胃酸がのど元まで上がり、直接気管を刺激する。

Google Geminiで作成

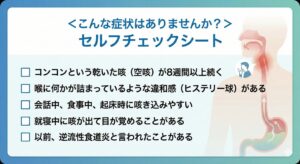

2. 「胸焼け」がなくても要注意(セルフチェック)

「逆流性食道炎」=「胸焼け」というイメージがありますが、実は咳の症状だけが出る(胸焼けを感じない)患者さんも非常に多いのが特徴です。

Google Geminiで作成

3. 当院の診断・治療方針:まずは2週間のお薬から

一般的な咳止め薬(鎮咳薬)は、胃酸の逆流による咳にはあまり効果がありません。 当院では、まずは手軽に原因を調べたい方のために、**「診断的治療」**を行っています。

「タケキャブ(P-CAB)」を用いた診断

胃酸の分泌を強力に抑えるお薬(タケキャブ20mgなど)を処方し、まずは2週間服用していただきます。 もし、このお薬を飲んで咳が減るようであれば、「咳の原因は胃酸の逆流だった」と診断がつきます。

【治療の流れ】

1.最初の2週間: 強力な胃薬(タケキャブ20mg)を服用し、反応を見ます。「咳が減った」「喉が楽になった」などの変化があれば、治療は成功です。

2.その後の治療: 症状が改善したら、お薬の量を調整しながら、咳が完全に消失するまで治療を継続します。

4. 治療期間と注意点

「咳」は「胸焼け」よりも治るのに時間がかかります。 お薬を飲み始めてから効果を実感するまでに2週間程度かかり、完全に咳が治まるまでには1ヶ月〜2ヶ月の継続が必要な場合もあります。

「数日飲んだけれど変わらないから」と自己判断で中断せず、まずは処方された期間(2週間)、しっかりとお薬を続けてみてください。

5. 生活習慣で見直したいポイント

お薬の効果を高めるために、以下の点に注意しましょう。

・食後すぐに横にならない(食後2〜3時間は座って過ごす)

・脂っこい食事、アルコール、カフェイン、甘いものを控える

・お腹を締め付けない(ベルトやコルセットに注意)

・就寝時は上半身を少し高くする

鼻汁による慢性咳嗽(後鼻漏症候群)について教えて

えへん虫(咳払い)が止まらない、鼻汁が喉に流れていませんか

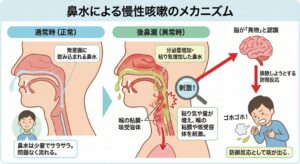

鼻水が喉の奥に垂れ落ちることで生じる慢性的な咳は、医学的に**「後鼻漏(こうびろう)」または「上気道咳嗽症候群(UACS)」**と呼ばれる状態が原因であることが多いです。

慢性咳嗽(8週間以上続く咳)の三大原因の一つとされており、非常に一般的な症状です。

1. メカニズム

鼻水は通常、無意識のうちに喉へ流れて飲み込まれていますが、分泌量が増えたり粘り気が増したりすると、喉の粘膜や咳受容体を刺激します。これが「異物」として認識され、排除しようとする防御反応として咳が出ます。

Google Geminiで作成

2. 主な原因

後鼻漏を引き起こす背景には、以下のような鼻の疾患が隠れていることがよくあります。

・アレルギー性鼻炎: 花粉症やダニ・ハウスダストなどが原因で、サラサラした鼻水が大量に出ます。

・慢性副鼻腔炎(蓄膿症): 粘り気のある黄色や緑色の鼻水が特徴です。

・血管運動性鼻炎: 温度変化やストレスなどで自律神経が乱れ、鼻水が出ます。

3. 特徴的な症状

単なる咳だけでなく、以下のような症状を伴うのが特徴です。

・寝入りばなや起床時の悪化: 仰向けになると鼻水が喉に流れ込みやすくなるため、夜間や明け方に咳がひどくなる傾向があります。

・喉のイガイガ感: 喉に何かが張り付いているような違和感(咽喉頭異常感)があります。

・咳払い: 痰を切ろうとして、頻繁に「んんっ」と咳払いをしたくなります。

4. 治療のアプローチ

原因となっている鼻の疾患を治療することが、咳を止める近道です。

・薬物療法: 抗ヒスタミン薬(鼻水を抑える)、去痰薬(粘り気を取る)、点鼻ステロイド薬などが処方されます。

・鼻うがい(鼻洗浄): 生理食塩水で鼻腔内を洗い流し、アレルゲンや粘り気のある鼻水を除去するのも効果的です。

慢性咳嗽の三大原因、「咳喘息」「胃食道逆流症」「後鼻漏症候群」を比較して

咳の原因は、肺だけじゃない 胃酸や鼻汁が悪さしているかも

Google Geminiで作成

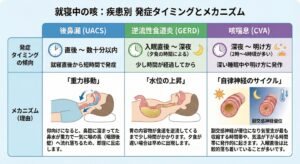

慢性咳嗽の三大原因、「咳喘息」「胃食道逆流症」「後鼻漏症候群」の就寝中の咳の違いを教えて

「布団に入ってから咳が出るまでのタイムラグ」と「咳き込むきっかけ」に微妙な違いあり

1. 【タイミング】布団に入ってからいつ出るか?

Google Geminiで作成

2. 【感覚】咳が出る直前の「予兆」の違い

1)後鼻漏:「喉の奥がくすぐったい・何かが垂れる」

・部位: 上咽頭〜中咽頭(のどちんこの裏あたり)。

・感覚: 「ツツーッ」と液体が流れる感覚や、一点がチクチクするような局所的な刺激。

・アクション: 咳というより、まずは**「んんっ!」と強く咳払い**をして、へばりついたものを剥がそうとします。

2)咳喘息:「気管がムズムズ・痒い」

・部位: 下咽頭〜気管(喉仏より下、鎖骨のあたり)。

・感覚: 「イガイガ」「ムズムズ(掻痒感)」。喉の表面ではなく、内側から痒くなる感覚です。

・アクション: 一度出始めると**止まらなくなる(発作性)**のが特徴。「コン・コン・コン…!」と連続して続き、会話や呼吸ができなくなります。

3)逆流性食道炎:「突然のむせ込み・焼ける感じ」

・部位: 喉頭〜食道口。

・感覚: 予兆なく突然「ガバッ!」とむせ返る(誤嚥した時のような感覚)ことがあります(Laryngospasm:喉頭痙攣)。あるいは、「酸っぱいものが上がってきた」直後に咳が出ます。

・アクション: 咳き込んだ後、水を飲むと少し落ち着くことが多いです(酸が洗い流されるため)。

3. 【対処法】「どうすると止まるか」での鑑別

患者さんが夜中に咳き込んだ時、無意識に行っている対処法にもヒントがあります。

●「座って水を飲むと楽になる」

・→ 後鼻漏・逆流性食道炎

・体を起こすことで重力により鼻水や胃酸が下に落ち、水で刺激物質が洗い流されるため、比較的速やかに楽になります。

●「座っても、水を飲んでも、しばらく止まらない」

・→ 咳喘息

・気道の攣縮(けいれん・収縮)が原因であるため、体勢を変えたり水を飲んだりしても、物理的な刺激が取れるわけではなく、気管支拡張薬を使わない限り発作が収まりにくい傾向があります。

「夜、お布団に入って『すぐに』咳が出ますか? それとも、寝入ってから『夜中に』咳で目が覚めますか?」

・「すぐに」 → 後鼻漏の可能性大(次点で逆流性食道炎)

・「夜中に」 → 咳喘息の可能性大(次点で逆流性食道炎の重症例)

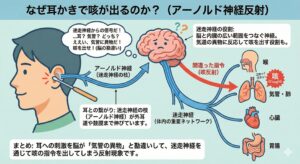

耳かきをすると咳が出ます 耳の中にも咳の神経はあるの?

人体の不思議 耳と鼻をつなぐ「迷走神経」のいたずら

耳の中(特に外耳道)にも、咳を誘発する神経が分布しています。

耳かきで咳が出る現象は医学的に**「アーノルド神経反射(Arnold’s nerve reflex)」**あるいは「耳咳反射」と呼ばれており、決して珍しいことではありません。数%〜数10%の人に見られると言われています。

1. なぜ耳かきで咳が出るのか?(アーノルド神経反射)

これは、**「迷走神経(めいそうしんけい)」**という大きな神経が関係しています。

・迷走神経の役割: 脳から出て、喉、気管、肺、心臓、胃腸など、内臓の広い範囲を支配している重要な神経です。気道に異物が入ったときに「咳を出せ」という指令を送るのもこの神経の役割です。

・耳との繋がり: 実はこの迷走神経の枝の一つ(アーノルド神経といいます)が、外耳道(耳の穴)の入り口付近や鼓膜の一部にまで伸びています。

・脳の勘違い: 耳かきでこの神経が刺激されると、その信号が脳に伝わります。脳は「迷走神経からの信号だ」と受け取りますが、それが「耳からの信号」なのか「気管からの信号(異物がある!)」なのかを区別できず、間違って**「気管に異物がある」と判断して咳反射の指令を出してしまう**ために起こります。

Google Geminiで作成

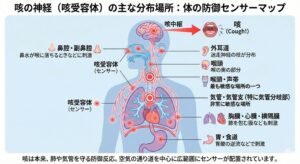

2. 咳の神経(咳受容体)の主な分布場所

咳は本来、肺や気管を守るための防御反応ですので、空気の通り道を中心に広く「センサー(咳受容体)」が配置されています。

主な分布場所は以下の通りです:

・喉頭(こうとう)・声帯: 最も敏感な場所の一つです。

・気管・気管支: 特に気管が左右に分かれる「気管分岐部」は非常に敏感です。

・咽頭(いんとう): 喉の奥の部分です。

・鼻腔・副鼻腔: 鼻水が喉に落ちるときなどに刺激されます。

・胸膜・心膜・横隔膜: 肺を包む膜なども刺激を受け取ることがあります。

・外耳道: 前述の通り、迷走神経の枝が分布しています。

・胃・食道: 胃酸の逆流などで刺激されることがあります。

Google Geminiで作成

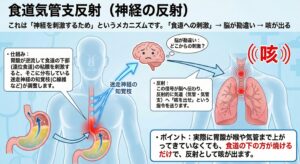

食道にも咳の神経があります 胃酸が逆流して、咳が出るのはこの神経を刺激するため?

食道にも咳を誘発する神経は分布していて、胃酸の逆流による咳の大きな原因の一つです

「胃酸が神経を刺激して咳が出る」というメカニズムは確かに存在します。実は、胃食道逆流症(GERD)による咳には、大きく分けて2つのメカニズムがあると考えられています。

1. 食道気管支反射(神経の反射)

これは「神経を刺激するため」というメカニズムです。 「食道への刺激」→ 脳が勘違い → 咳が出る

・仕組み: 胃酸が逆流して**食道の下部(遠位食道)**の粘膜を刺激すると、そこに分布している迷走神経の知覚枝(C線維など)が興奮します。

・反射: この信号が脳へ伝わり、反射的に気道(気管・気管支)へ「咳を出せ」という指令を送ります。

・ポイント: 実際に胃酸が喉や気管まで上がってきていなくても、食道の下の方が焼けるだけで、反射として咳が出ます。

Google Geminiで作成

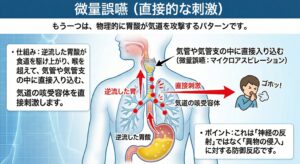

2. 微量誤嚥(直接的な刺激)

もう一つは、物理的に胃酸が気道を攻撃するパターンです。

・仕組み: 逆流した胃酸が食道を駆け上がり、喉を超えて、**気管や気管支の中に直接入り込む(微量誤嚥:マイクロアスピレーション)**ことで、気道の咳受容体を直接刺激します。

・ポイント: これは「神経の反射」ではなく「異物の侵入」に対する防御反応です。

Google Geminiで作成

難治性の慢性咳嗽に用いるリフヌアについて教えて

原因不明や原因への十分な治療を行っても咳が持続する時に使用する薬です

これはどんな薬?

リフヌア®錠は、原因不明や原因への十分な治療を行っても咳が続く「難治性の慢性咳嗽」に用いる飲み薬です

1) 作用機序

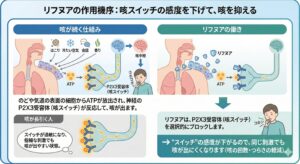

一言でいうと、「のどの“咳スイッチ(P2X3)」の感度を下げて、ちょっとした刺激で咳が出にくくする薬です。

咳が続く仕組み

のどや気道の表面には“咳センサー”を持つ神経があります。ほこり・冷たい空気・会話・香りなどの刺激で、細胞からATPという物質が出ると、神経のP2X3受容体(咳スイッチ)が反応して、咳が出ます。

咳が長引く人は、このスイッチが過敏になっていて、些細な刺激でも咳が出やすい状態です。

リフヌア®の働き

リフヌアは、このP2X3受容体を選択的にブロックします。

→ “スイッチ”の感度が下がるので、同じ刺激でも咳が出にくくなります(咳の回数・つらさの軽減)。

Google Geminiで作成

効果は

著効が25%、何らかの効果を感じた人をすべて含めると73%に達するとの報告もあります。

他の咳止めとの違い

・眠気を出して咳を抑える薬ではありません(脳をぼんやりさせるタイプではない)。

・気道の炎症を直接治す薬でもありません(原因療法ではなく、咳の出やすさをコントロールする対症療法)。

・ぜんそくや胃酸の逆流など原因がある場合は、その治療とあわせて使うと効果的です。

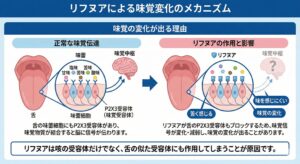

味覚の変化が出る理由

舌の味を感じる細胞にも似たタイプの受容体があり、リフヌアがそこにも作用して味を感じにくい・苦く感じるなどの変化が出ることがあります。多くは一時的で、様子を見ながら調整します。

Google Geminiで作成

2)副作用

・最も多いのは味覚の変化(苦味・金属味/味がわかりにくい等)。治験では65.4%で見られ、多くは服用開始後数日以内に出現し、継続中または中止でほぼ回復しました。つらい場合は我慢せずご相談ください。

・そのほか:吐き気、口の渇きなどが報告されています。

3)期待できること・限界

・咳の頻度や生活の支障(睡眠・仕事・会話など)の改善が期待できます。

・原因療法ではなく対症療法です。効果や副作用を見ながら継続の可否を医師と相談します。漫然投与は行いません。