間質性肺炎

間質性肺炎とはどんな病気?

肺胞(空気を取り込む袋)の壁に当たる「間質」が炎症を起こし、肺が硬くなる病気です

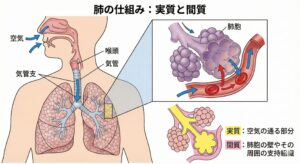

肺の仕組み:実質と間質

鼻や口から取り込まれた空気は、喉頭 → 気管 → 気管支を通り、最終的に肺胞と呼ばれる柔らかい小さな袋に到達します。人の肺は、数億個ともいわれる空気の入った肺胞(小さな風船)の集合体です。

肺胞の薄い膜(壁)を介して、肺胞内の空気から血液中へ酸素が取り込まれ、逆に二酸化炭素が血液から肺胞内へ放出されます。肺のうち空気が通る部分を「実質」、肺胞の壁やその周囲の支持組織(毛細血管や結合組織など、空気の通らない部分)を「間質」といいます。

Google Geminiで作成

間質性肺炎とは

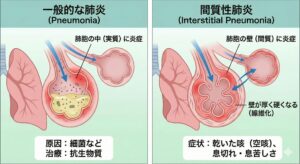

一般的な「肺炎」は、肺胞の中(実質)に起こる炎症で、細菌などが原因となり、多くは抗生物質で治療します。

これに対し間質性肺炎は、肺胞の壁(間質)に炎症が起こり、その結果、壁が厚くなったり硬くなったり(線維化)する病気です。乾いた咳(空咳)や、酸素が取り込みにくくなることによる息切れ・息苦しさが生じます。

Google Geminiで作成

原因と分類

原因としては、次のようなものがあります。

・膠原病に伴うもの(例:関節リウマチなど)

・薬剤性

・粉じん曝露に関連するもの(塵肺性)

・**アレルギー(過敏性肺炎)**に関連するもの

・感染症(ウイルスなど)

・原因不明(特発性)

また、病気の進み方により、急性・慢性などに分類します。

受診の目安と当院の方針

進行が速いタイプの間質性肺炎では、早期の精密検査と治療が必要になります。

当院では、症状・診察・画像検査などで間質性肺炎が疑われ、経過が速いと判断される場合には、速やかに専門病院へご紹介します。

原因やタイプによって治療は異なりますので、気になる症状(長引く空咳、階段や坂での息切れなど)がある方は、早めのご相談をおすすめします。

間質性肺炎の分類について教えて

精密な分類診断が、最善の治療への第一歩

原因による分類

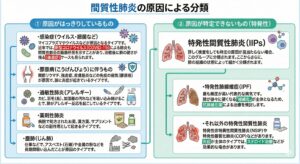

間質性肺炎はひとつの病気ではありません。治療法を決めるためには、まず**「原因が特定できるか」、そして「どのタイプか」**を見極めることが非常に重要です。

① 原因がはっきりしているもの

・感染症(ウイルス・細菌など)

マイコプラズマやウイルスなどが原因となるタイプです。

近年では、**新型コロナウイルス(COVID-19)**による肺炎も間質性肺炎の画像所見を示すことがあり、治癒後に肺の硬さが残る(後遺症)ケースも見られます。

・膠原病(こうげんびょう)に伴うもの

関節リウマチ、強皮症、皮膚筋炎などの免疫の病気(膠原病)が原因で、肺に炎症が起きているタイプです。

・過敏性肺炎(アレルギー)

カビ、羽毛(鳥)、加湿器の汚れなどを吸い込み続けることで、肺がアレルギー反応を起こしているタイプです。

・薬剤性肺炎

病院で処方されたお薬、漢方薬、サプリメントなどの副作用として起きるタイプです。

・塵肺(じん肺)

仕事などで、アスベスト(石綿)や金属の粉などを長期間吸い込んだことが原因のタイプです。

② 原因が特定できないもの(特発性)

詳しく検査をしても特定の原因が見当たらない場合、**「特発性間質性肺炎(IIPs)」**というグループに分類されます。ここからさらに、肺の組織の状態によって細かく分類されます。

・特発性肺線維症(IPF)

最も頻度が高い代表的な病気です。肺が徐々に硬くなる「線維化」が主体となるため、抗線維化薬による治療を検討します。

・それ以外の特発性間質性肺炎

特発性非特異性間質性肺炎(NSIP)や特発性器質化肺炎(COP)などがあります。炎症が主体のタイプでは、ステロイド治療などが効果的な場合があります。

Google Geminiで作成

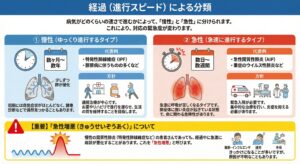

経過(進行スピード)による分類

病気がどのくらいの速さで進むかによって、**「慢性」と「急性」**に分けられます。これにより、対応の緊急度が変わります。

① 慢性(ゆっくり進行するタイプ)

数ヶ月から数年単位で、少しずつ肺が硬くなっていくタイプです。 初期には自覚症状がほとんどなく、健康診断などで偶然見つかることもあります。

・代表例: 特発性肺線維症(IPF)、膠原病に伴うものの多くなど

・方針: 通院治療が中心です。お薬やリハビリで進行を遅らせ、生活の質を維持することを目指します。

② 急性(急速に進行するタイプ)

数日から数週間という短い期間で、急激に呼吸が苦しくなるタイプです。 肺全体に強い炎症が起きている状態で、命に関わる危険性があります。

・代表例: 急性間質性肺炎(AIP)、重症のウイルス性肺炎など

・方針: 緊急入院が必要です。集中的な治療を行い、炎症を抑える必要があります。

【重要】「急性増悪(きゅうせいぞうあく)」について

慢性の間質性肺炎(特発性肺線維症など)の患者さんであっても、経過中に急激に病状が悪化することがあります。これを**「急性増悪」**と呼びます。

風邪、インフルエンザ、過労、手術などがきっかけになることが多いですが、原因が不明なこともあります。

Google Geminiで作成

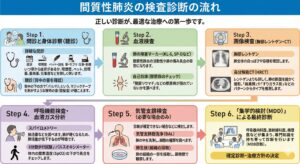

間質性肺炎の検査診断について教えて

精密な検査が迷いを消す あなたに最適な治療への羅針盤

Step 1. 問診と身体診察(聴診)

まず、患者さんのお話を詳しく伺い、胸の音を聴きます。

詳細な問診

・いつ頃から症状があるか(咳、息切れなど)

・喫煙歴はあるか

・ペット(鳥など)の飼育歴、羽毛布団の使用、住環境(カビなど)

・服用中の薬やサプリメント

・仕事での粉塵吸入歴(アスベストなど)

聴診(背中の音を確認)

・間質性肺炎の患者さんの多くは、背中の下の方で**「バリバリ」「ベリベリ」**という、マジックテープを剥がすような独特の音(捻髪音:ねんぱつおん)が聴こえます。これが診断の最初の重要な手がかりになります。

Step 2. 血液検査

一般的な健康診断の項目に加え、間質性肺炎に特有の項目を調べます。

肺の障害マーカー(KL-6, SP-Dなど)

・間質性肺炎が活動的であるか、どの程度肺が傷んでいるかの目安になります。

自己抗体(膠原病のチェック)

・「関節リウマチ」などの膠原病が隠れていないかを調べます。皮膚や関節に症状がなくても、肺だけに症状が出る場合があるため重要です。

Step 3. 画像検査(胸部レントゲン・CT)

診断の要(かなめ)となる検査です。

・胸部レントゲン

肺全体が白っぽくなっていないか、容積が小さくなっていないかを確認します。

・高分解能CT(HRCT)

レントゲンよりも詳しく、肺の断面を細かく撮影します。

「蜂の巣のような影(蜂巣肺)」や「すりガラスのような影」など、影のパターンを見ることで、ある程度病気のタイプを推測することができます。

Step 4. 呼吸機能検査・血液ガス分析

肺の「働き」がどのくらい保たれているかを調べます。

・スパイロメトリー(肺活量の検査)

息を吸ったり吐いたりして、肺の容量(肺活量)や、空気の通り道を調べます。間質性肺炎では、肺が硬くなるため、肺活量が低下する(拘束性障害)のが特徴です。

・6分間歩行試験 / パルスオキシメーター

少し動いた時に、体内の酸素濃度(SpO2)がどのくらい下がるかをチェックします。

Step 5. 気管支鏡検査(必要な場合のみ)

ここまでの検査で診断が確定できない場合や、原因をより詳しく調べる必要がある場合に検討します。

・気管支肺胞洗浄(BAL)

肺の中に生理食塩水を注入して回収し、そこに含まれる細胞の種類を調べます。

・肺生検(組織の採取)

肺の組織の一部を採取し、顕微鏡で直接観察します。

Step 6. 「集学的検討(MDD)」による最終診断

間質性肺炎の診断は非常に難しいため、一人の医師の判断だけでなく、呼吸器内科医、放射線科医、病理医などが集まり、それぞれの専門知識を持ち寄って診断を行うこと(MDD診断)が推奨されています。

Google Geminiで作成

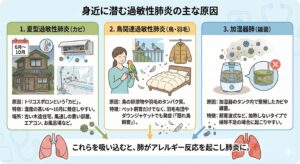

過敏性肺炎について教えて

その咳、家のカビや羽毛布団が原因かもしれません

過敏性肺炎とは

カビやホコリ、羽毛などを吸い込むことで起こる「肺のアレルギー」です。

過敏性肺炎(かびんせいはいえん)は、空気中に漂う特定の物質(抗原)を繰り返し吸い込んでいるうちに、肺が過剰なアレルギー反応を起こしてしまう病気です。

細菌やウイルスによる肺炎とは異なり、原因となる物質がある場所にいる限り、症状が繰り返されたり、悪化したりするのが特徴です。

身近に潜む主な原因

原因となる物質は、私たちの日常生活の中に隠れています。日本では以下の3つが代表的です。

1.夏型過敏性肺炎(カビ)

・原因: トリコスポロンという**「カビ」**が原因です。

・特徴: 湿度の高い**6月〜10月頃(夏場)**に発症しやすいのが特徴です。

・場所: 古い木造住宅、日当たりや風通しの悪い部屋、エアコンの内部、お風呂場などのカビが原因になります。

2.鳥関連過敏性肺炎(鳥・羽毛)

・原因: 鳥の排泄物や羽毛に含まれるタンパク質です。

・特徴: インコやハトなどのペット飼育だけでなく、羽毛布団やダウンジャケットの使用でも発症することがあります(「隠れ鳥飼育」とも呼ばれます)。

3.加湿器肺(雑菌)

・原因: 加湿器のタンク内で繁殖したカビや雑菌です。

・特徴: 超音波式の加湿器など、水を加熱せずに噴霧するタイプで、タンクの掃除が不十分な場合に起こりやすくなります。

Google Geminiで作成

症状とタイプ(急性・慢性)

過敏性肺炎は、吸い込み方によって「急性」と「慢性」の2つのタイプに分かれます。

① 急性過敏性肺炎

大量の抗原を吸い込んだときに起こります。

・症状: 原因物質を吸い込んでから4〜8時間後に、発熱、咳、息切れ、だるさなどが現れます。

・特徴: **「その場所から離れると症状が治まる」**のが最大の特徴です。

例:「自宅にいると咳が出るが、旅行や入院をすると元気になる」「夏だけ調子が悪い」

② 慢性過敏性肺炎

少量の抗原を、気づかないうちに長期間吸い込み続けることで起こります。

・症状: 咳や息切れが徐々に進行します。

・特徴: アレルギー反応だけでなく、肺の線維化(硬くなる変化)が進んでしまうタイプです。「特発性肺線維症(IPF)」と非常に似ており、一度硬くなった肺は元に戻らないため、早期発見が重要です。

診断と治療

診断のポイント

「問診」が非常に重要です。「いつ、どこで症状が出るか」「自宅の環境はどうか」などを詳しく伺います。 また、**「入院して環境を変えると良くなるか(環境誘発試験)」**を確認したり、血液検査で特定のカビや鳥に対する抗体を調べたりします。

治療の基本は「原因からの回避」

最も重要な治療は、薬を使うことよりも**「原因物質を吸い込まない環境を作ること」**です。

・徹底的な掃除・防カビ対策

・加湿器の使用中止・こまめな清掃

・羽毛布団、ダウン製品の使用中止

・ペット(鳥)との接触を避ける

炎症が強い場合や、慢性化している場合は、ステロイド薬や抗線維化薬による治療を行うこともあります。

医師からのメッセージ

「咳が長引くけれど、風邪薬が効かない」「家にいる時だけ調子が悪い気がする」 そんな症状はありませんか? もしかすると、毎日過ごしているお部屋や、愛用している寝具が原因かもしれません。

過敏性肺炎は、原因さえわかれば、環境を変えることで劇的に改善する可能性があります。心当たりがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

薬剤性肺炎について教えて

風邪だと思っていたその症状 実は、飲み始めた「薬」が原因かもしれません

薬剤性肺炎とは

お薬やサプリメントの副作用によって起こる肺炎です

肺炎というと、ウイルスや細菌が原因だと思われがちですが、私たちが普段使用している「お薬」が原因で、肺に炎症が起きることがあります。これを**「薬剤性肺炎」**といいます。

肺の壁(間質)に炎症が起きるため、広い意味での「間質性肺炎」の一種に含まれます。 お薬を使い始めてすぐに発症することもあれば、数ヶ月〜数年経ってから発症することもあります。

原因となるもの

病院で処方されるお薬だけでなく、市販薬やサプリメントなど、口にするあらゆるものが原因になる可能性があります。

・抗がん剤・分子標的薬

治療効果が高い一方で、肺への影響が出やすい薬剤があります。

・抗生物質・解熱鎮痛剤

風邪や痛み止めとして日常的に使われるお薬でも、体質によって稀に発症することがあります。

・漢方薬

「自然のものだから副作用がない」と誤解されがちですが、一部の漢方薬(小柴胡湯など)で間質性肺炎が起きることが知られています。

・サプリメント・健康食品

特定の成分が肺にアレルギー反応を起こすことがあります。

Google Geminiで作成

気をつけてほしい症状

お薬を飲み始めてから(あるいは種類が変わってから)、以下のような症状が現れた場合は注意が必要です。

・空咳(痰の出ない咳)が出る

・動いた時に息切れがする

・発熱(37.5℃以上)がある

「風邪薬を飲んでいるのに、逆に咳や熱がひどくなった」という場合は、風邪が悪化したのではなく、薬による肺炎(薬剤性肺炎)の可能性があります。

診断には「お薬手帳」が不可欠です

薬剤性肺炎の診断において、最も重要な手がかりは**「いつから、何を飲んでいるか」**という情報です。 CT検査や血液検査も行いますが、画像だけで「この薬が犯人だ」と特定することは難しいため、問診が非常に重要になります。

受診の際は、以下のものを必ずご持参ください。

1.お薬手帳(病院で処方された薬)

2.現物やパッケージ(飲んでいる市販薬、サプリメント、健康食品などすべて)

治療について

基本的には、原因と思われる薬の使用を直ちに中止します。 軽症であれば、薬を中止するだけで改善することもありますが、呼吸困難などの症状がある場合や、炎症が強い場合は、ステロイド薬などによる治療を入院で行う必要があります。

患者様へのお願い

薬剤性肺炎は、早期に発見して薬を中止すれば回復が見込める病気ですが、無理をして飲み続けると重症化し、命に関わることがあります。

「いつも飲んでいる薬だから大丈夫」と思い込まず、新しい症状が出た場合は、すぐにかかりつけ医にご相談ください。また、自己判断で急に薬を中断すると危険な場合もありますので、まずは医師の指示を仰いでください。

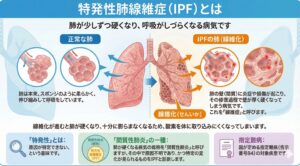

特発性肺線維症(IPF)について教えて

時を止めることはできなくても、進行を遅らせることはできます 早期発見がカギです

特発性肺線維症(IPF)とは

肺が少しずつ硬くなり、呼吸がしづらくなる病気です

特発性肺線維症(とくはつせい はいせんいしょう / 略称:IPF)は、肺の壁(間質)に炎症や損傷が起こり、その修復過程で壁が厚く硬くなってしまう病気です。これを「線維化」と呼びます。

肺は本来、スポンジのように柔らかく、伸び縮みして呼吸をしています。しかし、線維化が進むと肺が硬くなり、十分に膨らまなくなるため、酸素を体に取り込みにくくなってしまいます。

・「特発性」とは: 原因が特定できない、という意味です。

・「間質性肺炎」の一種: 肺が硬くなる病気の総称を「間質性肺炎」と呼びますが、その中で原因不明であり、かつ特定の変化が見られるものをIPFと診断します。

・指定難病: 国が定める指定難病(告示番号84)の対象疾患です。

Google Geminiで作成

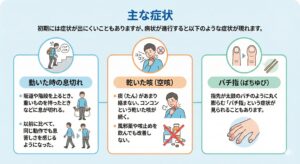

主な症状

初期には症状が出にくいこともありますが、病状が進行すると以下のような症状が現れます。

・動いた時の息切れ

坂道や階段を上るとき、重いものを持ったときなどに息が切れる。

以前に比べて、同じ動作でも息苦しさを感じるようになった。

・乾いた咳(空咳)

痰(たん)があまり絡まない、コンコンという乾いた咳が続く。

風邪薬や咳止めを飲んでも改善しない。

・バチ指(ばちゆび)

指先が太鼓のバチのように丸く膨らむ「バチ指」という症状が見られることもあります。

Google Geminiで作成

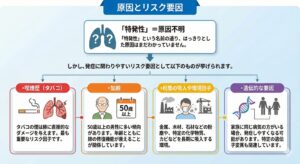

原因とリスク要因

「特発性」という名前の通り、はっきりとした原因はまだわかっていません。しかし、発症に関わりやすいリスク要因として以下のものが挙げられます。

・喫煙歴(タバコ)

・加齢(50歳以上の男性に多い傾向があります)

・粉塵の吸入や環境因子

・遺伝的な要因

Google Geminiで作成

診断について

専門医による問診、身体診察に加え、以下のような検査を行って診断します。

1.聴診

背中の下の方で、マジックテープを剥がすような「バリバリ」「ベリベリ」という独特の音(捻髪音:ねんぱつおん)が聞こえるのが特徴です。

2.画像検査(胸部レントゲン・CT)

CT検査では、肺の下部や外側を中心に、蜂の巣のような網目状の影(蜂巣肺:ほうそうはい)が確認されることがあります。

特発性肺線維症(IPF)のCT

A. 正常の肺胞

B. 間質の炎症で肺胞の壁が厚くなった

C. さらに線維化が進行し、肺胞の改築が起こり、小さな穴が形成される

これがCTでみられる、上記のハチの巣のような陰影を呈する

上図と同じ断面の正常CT

3.呼吸機能検査

肺活量や、酸素を取り込む能力を測定します。

4.肺の障害マーカー(血液検査 KL-6, SP-Dなど)

間質性肺炎が活動的であるか、どの程度肺が傷んでいるかの目安になります。

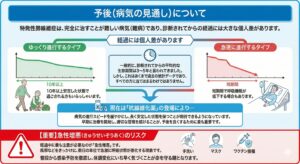

予後(病気の見通し)について

特発性肺線維症は、完全に治すことが難しい病気(難病)であり、診断されてからの経過には大きな個人差があります。

経過には個人差があります

一般的に、診断されてからの平均的な生存期間は3〜5年と言われてきました。しかし、これはあくまで過去の統計データであり、すべての方に当てはまるわけではありません。

・ゆっくり進行するタイプ: 10年以上安定した状態で過ごされる方もいらっしゃいます。

・急速に進行するタイプ: 短期間で呼吸機能が低下する場合もあります。

現在は**「抗線維化薬」**の登場により、病気の進行スピードを緩やかにし、長く安定した状態を保つことが期待できるようになっています。早期に治療を開始し、適切な管理を続けることが、予後を良くするために最も重要です。

【重要】急性増悪(きゅうせいぞうあく)のリスク

経過中に最も注意が必要なのが「急性増悪」です。風邪などをきっかけに、数日の単位で急激に呼吸状態が悪化する現象です。 普段から感染予防(手洗い、マスク、ワクチン接種)を徹底し、体調変化にいち早く気づくことが命を守る鍵となります。

Google Geminiで作成

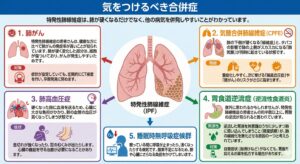

気をつけるべき合併症

特発性肺線維症は、肺が硬くなるだけでなく、他の病気を併発しやすいことがわかっています。

1. 肺がん

特発性肺線維症の患者さんは、健康な方に比べて肺がんの発症率が高いことが知られています。 肺が硬く変化した部分は、細胞が傷ついており、がんが発生しやすいためです。

対策: 症状が安定していても、定期的にCT検査を行い、早期発見に努めます。

2.気腫合併肺線維症(CPFE)

肺の下側が硬くなる「線維症」と、タバコの影響で肺の上側がスカスカになる「肺気腫」が同時に起きている状態です。

特徴: 重症化しやすく、次に挙げる「肺高血圧症」や「肺がん」のリスクがさらに高まります。

3.肺高血圧症

硬くなった肺に血液を送るため、心臓に大きな負担がかかり、肺の血管の血圧が高くなってしまう状態です。

症状: 息切れが強くなったり、足のむくみが出たりします。心臓の機能を守る治療が必要になることがあります。

4.胃食道逆流症(逆流性食道炎)

意外に思われるかもしれませんが、特発性肺線維症の患者さんの約半数以上に、胃酸の逆流が見られると言われています。

関連性: 逆流した胃液を無意識のうちに少しずつ肺に吸い込んでしまうこと(微量誤嚥)が、肺の線維化を悪化させる原因の一つと考えられています。

対策: 自覚症状(胸焼けなど)がなくても、胃酸を抑えるお薬を処方する場合があります。

5.睡眠時無呼吸症候群

眠っている間に呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。 酸素不足になるため、肺や心臓にさらなる負担をかけてしまいます。

Google Geminiで作成

治療について

残念ながら、一度硬くなってしまった肺を元の柔らかい状態に戻す治療法は現時点ではありません。そのため、治療の最大の目的は**「病気の進行を遅らせること」と「生活の質(QOL)を保つこと」**になります。

・抗線維化薬(飲み薬)

肺が硬くなるスピードを緩やかにし、肺機能の低下を抑えるお薬です。

・対症療法(咳止めなど)

咳などのつらい症状を和らげるお薬を使います。

・在宅酸素療法

呼吸機能が低下し、体内の酸素が不足するようになった場合、自宅で酸素を吸入する機械を使用します。

・呼吸リハビリテーション

呼吸筋を鍛えたり、効率的な呼吸法を身につけることで、息切れを軽減し、活動的な生活を維持するためのリハビリです。

Google Geminiで作成

患者様・ご家族の皆様へ

特発性肺線維症は、病気の進行スピード(予後)に個人差が大きい病気です。ゆっくりと進行する方もいれば、風邪などをきっかけに急激に悪化(急性増悪)する方もいます。

大切なことは、早期に発見し、適切な治療と管理を続けることです。 「年のせいかな?」と放置せず、長引く空咳や息切れを感じる場合は、お早めにご相談ください。

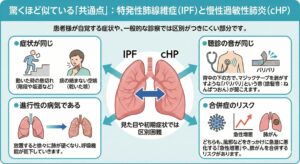

特発性肺線維症(IPF)と慢性過敏性肺炎はよく似ていますが、鑑別のポイントは?

似ているけれど、答えは違う 肺が硬くなる2つの病気

特発性肺線維症(IPF)と慢性過敏性肺炎(cHP)は、どちらも肺が硬くなる「間質性肺炎」の代表的な病気です。症状やレントゲン写真が一見よく似ているため、専門医でも慎重に診断を行う必要があります。

1. 驚くほど似ている「共通点」

患者様が自覚する症状や、一般的な診察では区別がつきにくい部分です。

●症状が同じ

動いた時の息切れ(階段や坂道など)

痰の絡まない空咳(乾いた咳)

●聴診の音が同じ

・背中の下の方で、マジックテープを剥がすような「バリバリ」という音(捻髪音:ねんぱつおん)が聞こえます。

●進行性の病気である

・放置すると徐々に肺が硬くなり、呼吸機能が低下していきます。

●合併症のリスク

・どちらも、風邪などをきっかけに急激に悪化する「急性増悪」や、肺がんを合併するリスクがあります。

Google Geminiで作成

2.原因、検査

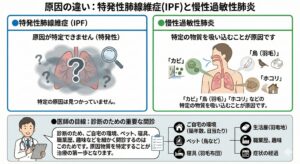

1) 原因

●IPF: 原因が特定できません(特発性)。

●慢性過敏性肺炎: **「カビ」「鳥(羽毛)」「ホコリ」**などの特定の物質を吸い込むことが原因です。

医師の目線: 診断のため、ご自宅の環境(築年数、日当たり)、ペット、寝具(羽毛布団)、職業歴、趣味などを細かく問診するのはこのためです。

Google Geminiで作成

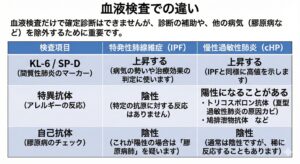

2) 血液検査

Google Geminiで作成

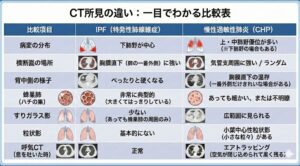

3)胸部CT画像(HRCT)

どちらも「肺が硬くなる(線維化)」ため似たような影が出ますが、**「影の分布(場所)」と「特定のサイン」**に違いがあります。

決定的な違いとなる3つのポイント

1.分布の違い:「外側」か「内側・全体」か

●IPF (UIPパターン):

・肺の**一番外側(胸膜直下)と一番下(肺底部)**から、外堀を埋めるように線維化が進みます。

●慢性過敏性肺炎:

・気管支(空気の通り道)を中心に炎症が起きるため、肺の内側にも影が出やすいです。

・逆に、**「胸膜直下(一番外側の皮一枚)だけ正常な肺が残っている(Subpleural sparing)」**という所見があれば、IPFではなく慢性過敏性肺炎を強く疑います。

2.「3濃度パターン」と「エアトラッピング」

これが慢性過敏性肺炎を見分ける最大のポイントです。

●エアトラッピング(空気の閉じ込め):

・慢性過敏性肺炎は細い気管支が詰まるため、息を吐いても空気が肺から出きらず、CTで**「黒いまだら模様」**として残ります。IPFでは通常見られません。

●3濃度パターン (Headcheese sign):

・先述した「白(炎症)・黒(空気閉じ込め)・グレー(正常)」の3色が混在する所見は、慢性過敏性肺炎に特徴的です。

3. 粒状影(つぶつぶ)の有無

●IPF: 線状や網目状の影が主体で、粒々はあまり見られません。

●慢性過敏性肺炎: 炎症の名残である**「小葉中心性粒状影(境界のぼやけた小さな粒)」**が見られることが多く、これがあれば過敏性肺炎の可能性が高まります。

Google Geminiで作成

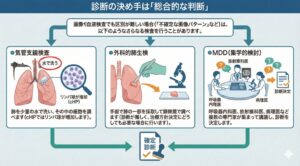

3.診断の決め手は「総合的な判断」

画像や血液検査でも区別が難しい場合(「不確定な画像パターン」など)は、以下のようなさらなる検査を行うことがあります。

・気管支鏡検査: 肺を少量の水で洗い、その中の細胞を調べます(cHPではリンパ球が増加します)。

・外科的肺生検: 手術で肺の一部を採取して顕微鏡で調べます(診断が難しく、治療方針決定にどうしても必要な場合に行います)。

・MDD(集学的検討): 呼吸器内科医、放射線科医、病理医など複数の専門家が集まって議論し、診断を決定します。

Google Geminiで作成

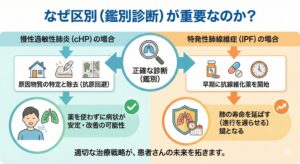

4. なぜ区別(鑑別診断)が重要なのか?

慢性過敏性肺炎であれば、原因となっているカビや羽毛布団を取り除くことで、薬を使わずに病状が安定したり、改善したりすることがあります。 逆に、IPFであれば早期に抗線維化薬を開始することが、肺の寿命を延ばす鍵となります。

Google Geminiで作成