肺炎

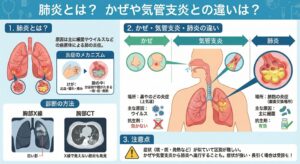

肺炎とは? かぜや気管支炎との違いは?

肺炎とは?

肺炎の原因にはいろいろありますが、もっとも多いのは細菌やウイルスなどの病原体によるものです。まれに、薬剤・放射線・アレルギーなどで起こる肺炎もありますが、ここでは日常でよくみられる「病原体による肺炎」について説明します。

炎症とは

けがをすると、出血・腫れ・痛みが生じ、分泌液が出たり、化膿したりします。これが「炎症」です。肺炎は、この炎症が肺の中で起こった状態です。炎症によって分泌物や膿がたまり、それが痰となり、痰を出そうとして咳が出ます。また、発熱や胸の痛みを伴うこともあります。

診断の方法

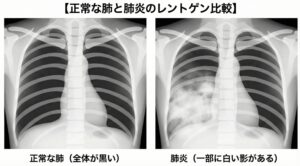

肺は空気が多く含まれるため、胸部X線では白く映ります。肺炎になると分泌物や膿で空気の部分が埋まり、白い影として見えるようになります。これで肺炎と診断できますが、X線で見えない肺炎が胸部CTで見つかることもあります。

かぜ・気管支炎との違い

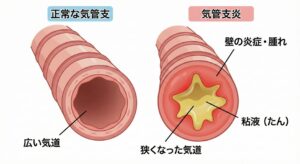

・かぜ:鼻やのどなど上気道の炎症

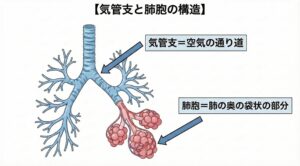

・気管支炎:空気の通り道である「気管支」が炎症を起こして狭くなり、痰が絡む状態です。

・肺炎:気管支のさらに奥にある、酸素の交換場所である「肺胞」にまで炎症が広がり、膿や水が溜まってしまう状態です。

かぜや気管支炎は主にウイルスが原因のため、抗生剤は効きません。一方、肺炎は細菌が原因となることが多く、抗生剤が有効です。

注意点

かぜ・気管支炎・肺炎はいずれも咳・痰・発熱など似た症状が出るため、区別が難しいことがあります。さらに、かぜや気管支炎から肺炎へ進行することもあるため、症状が強くなったり長引いたりする場合は注意が必要です。

Google Geminiで作成

胸部レントゲン:肺炎は「白く」写るのに、なぜ気管支炎は「異常なし」なの?

「咳が止まらないので病院に行き、レントゲンを撮ってもらったけれど『異常ありません、気管支炎ですね』と言われた」 このような経験はありませんか?

「こんなに咳が出るのに異常がないなんて、見落としではないか?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これには**「レントゲンの映り方の仕組み」と「炎症が起きている場所の違い」**が大きく関係しています。

Google Geminiで作成

1. レントゲン写真の基本ルール

まず、レントゲンがどのように体を映し出しているかを知ると理解が早まります。

・黒く写るもの: 空気(X線が通り抜ける)

・白く写るもの: 骨、水、血液、臓器(X線が遮られる)

健康な肺は、空気をたっぷり含んだスポンジのような状態です。そのため、レントゲンでは肺の大部分が**「黒く」**写ります。

2. 「肺炎」が白く写る理由

肺炎とは、肺の奥にある**「肺胞(はいほう)」**という小さな袋(酸素と二酸化炭素を交換する場所)で炎症が起きている状態です。

Google Geminiで作成

・何が起きている? 炎症により、肺胞の中に「膿(うみ)」や「滲出液(しんしゅつえき)」といった水分が溜まります。

・レントゲンでの見え方 本来は空気(黒)であるはずの場所が、水(白)で埋め尽くされてしまうため、べったりと白い影として写ります。これを医学用語で「浸潤影(しんじゅんえい)」と呼びます。

Google Geminiで作成

【実際の肺炎の胸部レントゲン】○枠に白い影

3. 「気管支炎」が異常なしに見える理由

一方、気管支炎は、肺胞へ空気を運ぶための**「気管支(空気の通り道)」**で炎症が起きている状態です。

Google Geminiで作成

・何が起きている? 気管支の壁(粘膜)が腫れたり、痰が増えたりしています。しかし、肺の奥(肺胞)には空気ちゃんと入っています。

・レントゲンでの見え方 気管支の壁が多少腫れていても、レントゲンでは薄すぎてはっきりとは写りません。また、肺全体の空気の量は保たれているため、全体としては正常と同じように「黒く」写ります。

これが、「症状(咳)はひどいのに、レントゲン写真(見た目)はきれい」という現象が起きる理由です。

4.まとめ

・肺炎: 肺の奥(袋)に水がたまるため、白く写る。

・気管支炎: 空気の通り道の壁が腫れているだけなので、レントゲンでは変化が見えにくい(異常なしに見える)。

医師がレントゲンを撮る主な目的の一つは、「気管支炎か、肺炎か」を見分けることです。「レントゲンで異常なし」と言われた場合は、「肺炎には至っていない(肺の奥は無事である)」という安心材料になります。

「レントゲンで異常なし」と言われたのに…胸部CTで肺炎が見つかることがあるの?

「咳や熱が続くので病院に行き、レントゲンを撮ったけど『きれいですね』と言われた。でも症状が良くならないので後日CTを撮ったら、『肺炎がありますね』と言われた…」

こんな経験をすると、「最初のレントゲンで見落とされたのでは?」と不信に思うかもしれません。しかし、これは必ずしも見落としではなく、**レントゲンとCTの「得意分野の違い」**によるものなのです。

1. レントゲンとCTの決定的な違い

一言で言うと、**「影絵(2D)」と「輪切り(3D)」**の違いです。

・レントゲン(影絵): 体を正面から1枚の写真に写します。背中にあるものも、胸にあるものも、すべて重なって1枚の画像になります。

・CT(輪切り): 体を何十枚、何百枚もの断面図(輪切り)として撮影します。重なりがないため、体の奥までくっきり見えます。

2 レントゲンで肺炎が「隠れてしまう」2つの理由

レントゲンで肺炎が写らない(わかりにくい)主な理由は以下の2つです。

1)心臓や骨の裏に隠れている(死角がある)

レントゲンは全ての臓器が重なって写るため、大きな臓器の「裏側」は死角になります。

・心臓の裏側

・横隔膜(肺の下側)の裏側

・鎖骨や肋骨と重なる部分

これらはレントゲンでは真っ白に見える部分なので、そこに小さな肺炎があっても重なって見えなくなってしまうのです。CTなら、心臓の裏側も鮮明に見ることができます。

2) 肺炎の影が「薄すぎる」

肺炎の初期段階や、ウイルス性の肺炎(コロナウイルスやマイコプラズマなど)の一部では、影が非常に淡い**「すりガラス」**のような状態になることがあります。 この淡い影は、レントゲンでは正常な肺の色と同化してしまい、人間の目では判別できないことがあります。CTは非常に感度が高いため、こうした淡い変化も見つけることができます。

3. 最初からCTを撮らないのはなぜ?

「それなら、全員に最初からCTを撮ればいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、CTにはデメリットもあります。

・被ばく量が多い: レントゲンの数十倍〜数百倍の放射線を使います(もちろん健康に影響が出ない範囲で管理されていますが、必要最小限にするのが原則です)。

・設備とコスト: すべてのクリニックにあるわけではなく、費用も高くなります。

そのため、まずは手軽で負担の少ない「レントゲン」でスクリーニング(ふるい分け)を行い、**「レントゲンはきれいだけど、症状が強くて怪しい」**という場合に、次のステップとしてCTを行うのが一般的な診療の流れです。

4.まとめ

・レントゲン: 全体の様子を素早く見るのが得意ですが、心臓の裏などの「死角」や「淡い影」は苦手です。

・CT: 死角なく詳細に見えますが、被ばくやコストの面で「次の手段」として使われます。

「レントゲンで異常なし」と言われた後にCTで肺炎が見つかるのは、**「より精密な検査へステップアップした結果、隠れていた原因が判明した」**ということであり、決して珍しいことではありません。 症状が長引く場合は、医師と相談してCT検査を検討することも大切です。

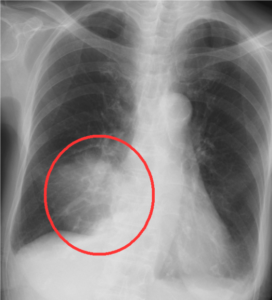

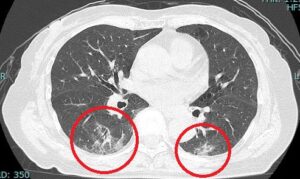

実際の症例

60歳台 女性 高熱と咳で受診され、胸部X線を撮るも肺炎像を確認できませんでした。

血液検査で炎症反応が高値でしたので、胸部CTを撮ったところ、両肺背側の、○で囲んだ領域が白くなっていました。

これが肺炎の影であり、このCT所見より肺炎の的確な治療が行えました。

大人の肺炎の原因として最も多い、肺炎球菌性肺炎はどのようにして起こるの?

「肺炎球菌(はいえんきゅうきん)」は、大人の肺炎の原因として最も多い細菌です。実はこの菌、健康な人の喉(のど)や鼻の奥にも潜んでいることがあります。普段はおとなしいこの菌が、どのようにして肺炎を引き起こすのか、解説します。

菌の潜伏と肺への侵入

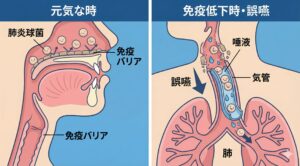

肺炎球菌は、健康な人の喉の奥に住み着いていることがあります(保菌)。体が元気で免疫力がしっかりしている時は、菌は免疫の壁に阻まれて悪さをしません。

しかし、風邪や過労、加齢などで免疫力が低下すると、この壁が弱くなります。すると、睡眠中などに菌が唾液と一緒に気管から肺へと入り込んでしまうことがあります。これを「誤嚥(ごえん)」と言います。

以下のイラストで、その様子を見てみましょう。

Google Geminiで作成

喉から肺への侵入ルート

左側(元気な時): 免疫のバリアが働いており、喉にいる肺炎球菌は肺へ侵入できません。

右側(免疫低下時・誤嚥): 免疫バリアが崩れ、菌が唾液と一緒に気管(滑り台のような部分)を通って肺の奥へ落ちていく様子がわかります。

肺の中での戦いと炎症(発症)

肺の奥にある「肺胞(はいほう)」という小さな袋に菌が到達すると、そこで爆発的に増殖を始めます。

体は菌に対抗するために、血液中の白血球などを肺に集めて戦います。これが「炎症」です。この激しい戦いの結果、肺胞の中に白血球の残骸や浸出液が混ざった「膿(うみ)」や水がたまります。これが、レントゲン写真で白く写る「肺炎の影」の正体であり、咳、痰、発熱、息苦しさといった症状の原因となります。

次のイラストは、肺胞の中で起こっているミクロな戦いの様子です。

Google Geminiで作成

肺胞の中での戦いと炎症

左側(菌の増殖): 肺胞(赤い袋状の構造)の中で、肺炎球菌がどんどん増えている様子です。

右側(免疫反応・炎症): 白血球(青いキャラクター)が菌と戦っています。その結果、肺胞の底に膿や体液(黄色い部分)がたまり、肺胞の壁が赤く腫れて炎症を起こしています。このたまった液体が、レントゲンで「肺炎の影」として写ります。

まとめ:予防の鍵は?

このように、肺炎球菌性肺炎は「免疫力の低下」と「菌の侵入」が重なることで発症します。特に高齢の方や持病のある方は、咳をする力や免疫力が弱くなっているため、重症化しやすい傾向があります。

予防のためには、以下の3つが重要です。

・ワクチン接種: あらかじめ菌と戦う力をつけておく。

・口腔ケア・誤嚥対策: 口の中を清潔に保ち、肺への菌の侵入を減らす。

・日々の体調管理: 免疫力を落とさない生活を心がける。

日頃からの予防を心がけ、健康な肺を守りましょう。

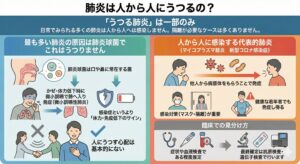

肺炎は人から人にうつるの?

●「うつる肺炎」は一部のみ

日常でみられる多くの肺炎は人から人へは感染しません。隔離が必要なケースは多くありません。

●最も多い肺炎の原因は肺炎球菌でこれはうつりません

・肺炎球菌は口や鼻に常在する菌

・かぜ・体力低下時に微小誤嚥で肺へ入り発症(微小誤嚥性肺炎)

・感染症というより「体力・免疫低下のサイン」

・人にうつす心配は基本的にない

●人から人に感染する代表的肺炎

(マイコプラズマ肺炎 新型コロナ感染症)

・他人から病原体をもらうことで発症

・感染対策(マスク・隔離)が重要

・健康な若年者でも発症し得る

●臨床での見分け方

・症状や血液検査である程度推定

・最終確定は抗原検査・遺伝子検査で行います

Google Geminiで作成

乾いた頑固な咳が持続し、熱が下がりません。セフェム系抗生物質が効きません。子供も同じ症状でした。マイコプラズマ肺炎?

その可能性は十分あります。マイコプラズマ感染症を参照してください。

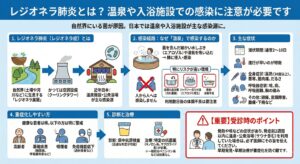

レジオネラ肺炎とは? 温泉や入浴施設での感染に注意が必要です

1. レジオネラ肺炎(レジオネラ症)とは

レジオネラ肺炎は、自然界(土壌や河川など)に生息する「レジオネラ属菌」という細菌に感染することで引き起こされる感染症です。 かつては特定の空調設備(クーリングタワー)からの感染が注目されましたが、近年日本においては、温泉施設や公衆浴場などの入浴設備が主な感染源となるケースが多く報告されており、注意が必要です。

2. 感染経路:なぜ「温泉」で感染するのか

レジオネラ属菌は、人から人へは感染しません。 菌に汚染された、目に見えない細かい水しぶき(エアロゾル)や湯気を吸い込むことで、菌が肺に侵入し感染します。

特に、以下のような環境ではリスクが高まるとされています。

・お湯が循環ろ過されている浴槽(汚れが蓄積しやすい)

・ジャグジーや打たせ湯(エアロゾルが発生しやすい)

・清掃や塩素消毒が不十分な入浴施設

温泉旅行やスパ施設を利用した数日後に体調を崩した場合、単なる風邪ではなく、このレジオネラ肺炎の可能性があります。

3. 主な症状

潜伏期間(感染してから発症するまで)は、通常2~10日程度です。 初期症状は風邪に似ていますが、進行が早いのが特徴です。

・全身症状: 高熱(38度以上)、悪寒、筋肉痛、全身のだるさ

・呼吸器症状: 咳、痰、呼吸困難、胸の痛み

・その他の症状: 頭痛、意識障害、腹痛や下痢などの消化器症状が見られることもあります。

4. 重症化しやすい方

健康な若い方が発症することは比較的稀ですが、以下の方は感染しやすく、また重症化しやすいため特に警戒が必要です。

・高齢者

・糖尿病や呼吸器疾患などの基礎疾患がある方

・喫煙者

・免疫抑制剤を使用している方、透析を受けている方など

5. 診断と治療

診断には、尿検査(尿中抗原検査)が広く用いられており、迅速な判定が可能です。 治療には、一般的な肺炎で使われるペニシリン系などの抗菌薬は効果がなく、キノロン系やマクロライド系といった特定の抗菌薬を使用する必要があります。

【重要】受診時のポイント

もし、発熱や咳などの症状があり、発症前の2週間以内に温泉や公衆浴場(サウナ含む)を利用していた場合は、必ず医師にその旨を伝えてください。早期発見・早期治療が、重症化を防ぐ鍵となります。

Google Geminiで作成

肺炎を予防するワクチンには2種類あると聞きました。どう違い、どう使い分けるの?

成人の肺炎予防ワクチンについて

・大人の肺炎を予防するための代表的なワクチンには、ニューモバックス(PPSV23) とプレベナー(PCV20) の2種類があります。

・これらはいずれも「肺炎球菌ワクチン」と呼ばれ、最も多い肺炎の原因菌である肺炎球菌を対象としています。

・肺炎の原因は肺炎球菌以外にインフルエンザ桿菌、モラクセラ、ブドウ球菌、マイコプラズマ、ウイルスなどと多く、肺炎球菌ワクチンはそれらには効きません。また、肺炎球菌でもワクチンに含まれない血清型による発症は起こりえます。

・ワクチンは重症化・侵襲性感染症のリスクを下げるのが主目的で、発症をゼロにはしません。

1.ニューモバックス

(PPSV23:肺炎球菌多糖体ワクチン)

・PPSV = Pneumococcal Polysaccharide Vaccine(肺炎球菌多糖体ワクチン)の略です。23種類の血清型を含む製剤。

・肺炎球菌は細胞壁の外側を「莢膜(きょうまく)」という多糖体で覆われています。

・ニューモバックスはこの莢膜多糖体を精製してそのまま使うワクチン(多糖体ワクチン)です。

・接種により抗体が作られますが、免疫記憶はできません。したがって、5年経つと効果が薄れます。

・最新の国内指針では、「ニューモバックスの再接種は原則として選択肢としない」とされています。

・65歳時に公的助成で接種できます(山口市の場合、2870円)。当院では65歳以外は8000円。

2.プレベナー20

(PCV20:肺炎球菌結合型ワクチン)

・PCV = Pneumococcal Conjugate Vaccine(肺炎球菌結合型ワクチン)の略です。Pneumococcal=肺炎球菌 Conjugate=(莢膜多糖体をキャリア蛋白に“結合”させた) Vaccine=ワクチン 20種類の血清型を含む製剤。

・莢膜多糖にタンパク質を結合させて“免疫記憶”を作りやすくしたワクチン(結合型ワクチン)です。

・免疫記憶が得られるため持続的な予防効果があり、1回接種にて完了で、追加接種は必要ありません。

・接種費用は当院では11000円、公的助成は現時点ではありません。

3.2つのワクチンをどう使い分けるか

●65歳でニューモバックス定期接種(公費)の方:

ニューモバックス接種後、 1年以上あけてプレベナー20を1回追加接種 で 完了(以後のニューモバックスの繰り返し接種は通常不要)。

●すでにプレベナー20を先に接種した方:

ニューモバックスの追加は通常不要。制度上は65歳でニューモバックスの定期接種対象でも、医療的必然性は乏しい。

●すでにプレベナー13(2024年10月以前に接種されていた、血清型が13種類しかないプレベナーワクチン)を先に接種した方:

プレベナー13接種後、 1年以上あけてプレベナー20を1回追加接種 で 完了。

●すでにプレベナー13とニューモバックスの両方を先に接種した方:

最後の肺炎球菌ワクチンから1年以上あけて、プレベナー20接種で完了。

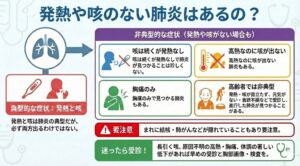

発熱や咳のない肺炎はあるの?

・発熱と咳は肺炎の典型だが、必ず両方出るわけではない。

・咳は続くが発熱なしで肺炎が見つかることは珍しくない。

・胸痛のみで見つかる肺炎や、高熱なのに咳が出ない肺炎もある。

・高齢者では非典型:発熱・咳が目立たず、元気がない・食欲不振などで受診し、進行した肺炎が見つかることがある。

・まれに結核・肺がんなどが隠れていることもあり要注意。

・迷ったら受診:長引く咳、原因不明の高熱・胸痛、体調の著しい低下があれば早めの受診と胸部画像・検査を。

Google Geminiで作成

肺炎を短期間に繰り返すの、なぜ?

「最近、肺炎を短い間隔で何度も起こす」という患者さんを診ることが多くなりました。

背景に見えにくい病気や生活・嚥下(えんげ)機能の問題が隠れていることがあります。

1.考えられる主な原因

・胸部X線で見つかりにくい病気

気管支拡張症、COPD(肺気腫)、肺がんなどは、胸部X線だけでは見落とされることがあります。→ 胸部CT検査の実施をおすすめします。

・誤嚥性(嚥下性)肺炎

年齢とともに飲み込み(嚥下)機能が低下し、食べ物・唾液・胃液が気管に入って肺炎を起こします。

認知症、脳血管障害後、パーキンソン病、鎮静・睡眠薬の服用、アルコールなどで「むせの反射」が弱いと起こりやすくなります。

・免疫機能の低下

糖尿病、低栄養/体重減少、ステロイドや免疫抑制薬の内服、がん治療中 など。

・同じ部位で繰り返す肺炎

気道の閉塞(腫瘍や異物、狭窄)、解剖学的な狭さ・変形が疑われます。

・ばらばらの部位で繰り返す肺炎

誤嚥、気道クリアランス不良(痰が出しにくい)、慢性副鼻腔炎(後鼻漏)、胃食道逆流などが関与します。

参考:**「同じ場所」対「いろいろな場所」**という再発パターンは、原因の見当をつける手がかりになります。

2.まず受けておきたい検査・評価

・胸部CT(X線で見落としやすい病変の確認)

・痰検査(細菌・抗酸菌・真菌の検索、薬剤感受性)

・血液検査(炎症・栄養状態、血糖/HbA1c、必要に応じ免疫グロブリン)

・嚥下機能評価(耳鼻科で精査)

・口腔内評価・歯科受診(歯周病・義歯適合・口腔清掃状態)

・副鼻腔・胃食道逆流の評価、薬剤(鎮静薬・抗コリン薬など)の見直し

3.再発予防のポイント

・口腔ケアの徹底(最重要)

歯磨き・舌清掃・義歯の毎日洗浄、就寝前のうがい、定期的な歯科受診。

・ワクチン接種

肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種で発症・重症化リスクを下げます。

・食事・姿勢の工夫(嚥下対策)

座位でゆっくり、一口量を少なめに、むせやすい方はとろみ付けなどを検討。

食後30~60分は上体を起こす/就寝時は頭側を高く。

言語聴覚士による嚥下リハビリの併用が有効です。

・痰を出しやすくする工夫

十分な水分摂取、加湿、呼吸リハビリ・排痰手技(必要に応じ理学療法士と連携)、去痰薬の適切な使用。

・基礎疾患のコントロール

糖尿病・栄養状態の改善、禁煙、飲酒量の見直し、睡眠薬・鎮静薬の調整。

・生活全般

十分な睡眠、適度な運動、手指衛生、流行期のマスク活用。

4.受診の目安(すぐ相談を)

息切れ・呼吸困難、強い倦怠感、高熱や寒気、痰が増えて色やにおいが変化、意識がぼんやり、脱水、青あざのような唇の色 などがある場合、肺炎の急速な進行が疑われます。

誤嚥性肺炎(嚥下性肺炎)について教えて。普通の肺炎との違いは?

誤嚥性肺炎と嚥下性肺炎は

・意味はほぼ同じで、どちらも「飲み込んだものが気管に入ることで起こる肺炎」。

・厳密には、誤嚥性肺炎の方が包括的で、微小誤嚥による慢性的な肺炎も含む。

・嚥下性肺炎は「嚥下障害が原因」というニュアンスがやや強調される。

誤嚥性肺炎とは?

誤嚥性肺炎は、飲み込んだもの(食べ物・唾液・胃液など)が気管に入ってしまい、肺に炎症が起こるタイプの肺炎です。

Google Geminiで作成

特に高齢者では、飲み込む力(嚥下反射)や咳き込んで異物を外へ出す力が弱くなるため、起こりやすくなります。

・原因:誤嚥(食べ物、唾液、胃液などが気管に入る)

・起こりやすい状況:食事中のむせこみ、食後すぐ横になる、夜間の胃液逆流、寝たきりの方

・リスク因子:脳卒中後、パーキンソン病、認知症、加齢による嚥下機能低下

・肺炎の部位:重力に従った部位(背側優位)に多い。

普通の細菌性肺炎と誤嚥の関係

実は、細菌性肺炎の多くは“広い意味で誤嚥性”と考えられます。

理由は、肺炎の原因菌の多くが口の中や咽頭にいる常在菌だからです。

・健康な人でも睡眠中に少量の唾液や分泌物が気管に入る(微小誤嚥)

・免疫が正常なら問題なく処理される

・体力低下や基礎疾患があると、処理しきれず肺炎になる

狭い意味での「誤嚥性肺炎」

ただし、医療現場では「誤嚥性肺炎」というと、次のような状況を指すことが多いです。

・食事中にむせて食べ物が気管に入った後に発症

・夜間の胃液逆流や大量の唾液誤嚥による肺炎

・嚥下障害(脳卒中後、パーキンソン病、認知症など)が原因

つまり、「はっきりした誤嚥エピソード」「繰り返しやすい高齢者の肺炎」を区別して呼んでいます。

誤嚥性肺炎と普通の細菌性肺炎(肺炎球菌性肺炎)を比較しました

| 項目 | 誤嚥性肺炎 (大量の誤嚥による狭義の誤嚥性肺炎) |

細菌性(肺炎球菌性)肺炎 (微小誤嚥による広義の誤嚥性肺炎) |

|---|---|---|

| 成り立ち(原因) | 食物・唾液・胃内容物が気道へ誤って入ることで発症(明らかな誤嚥) | 肺炎球菌が上咽頭に定着→体調不良・ウイルス感染→微小誤嚥などを契機に発症 |

| うつるか | 人から人へ直接はうつらない(誤嚥が原因) | 飛沫で鼻腔、咽頭に菌が定着=即発症ではない |

| 好発 | 高齢者、脳血管障害、認知症、パーキンソン病、嚥下障害、鎮静薬・大量飲酒 | 高齢者、慢性疾患(心・肺・肝・腎)、免疫低下、冬季 |

| 典型症状 | 発熱は軽~中等度、湿った咳・痰、食事中/後のむせ、夜間増悪、口腔不潔 | 急な高熱・悪寒、膿性痰、胸痛、息切れ |

| 身体所見 | 口腔内不潔、嚥下反射低下、誤嚥の既往 | 肺の聴診で湿性ラ音が明瞭なことが多い |

| 肺炎の分布 | 重力依存部位に浸潤影:背側、尾側 | 両肺どこにでも見られる |

| 検査のポイント | 嚥下評価(反復唾液嚥下テスト等)、口腔内評価、誤嚥リスク聴取 | 尿中肺炎球菌抗原、喀痰培養、 |

| 主な治療 | 誤嚥対策+抗菌薬:ABPC/SBT 等(嫌気性菌も想定)※重症度・地域差で選択 | βラクタム系(アモキシシリン等)。重症や合併症ではセフトリアキソン等 |

| 予防 | 口腔ケア、嚥下訓練、食形態調整、食後30–60分の座位保持、就寝前の歯磨き、薬(鎮静薬・PPIなど)の見直し | 肺炎球菌ワクチン(推奨年齢・基礎疾患あり)、手洗い・咳エチケット、禁煙 |

| 再発 | 繰り返しやすい(原因対策が重要) | 体調や季節で発症するが原因対策で抑制可 |

| 受診の目安 | 食事中/後のむせ、咳・痰が長引く、夜間増悪、発熱・息切れ | 高熱・膿性痰・胸痛、息切れ、全身状態の悪化 |

寝落ち(夕食/飲酒後、歯磨きもせずにすぐに寝込む)していると肺炎になる?

「寝落ち=必ず肺炎」ではありません。

ただし条件が重なると誤嚥(ごえん)性肺炎のリスクは上がります。

理由

眠ると咳や飲み込む反射が弱まり、食べ物・胃液・唾液が気道に入りやすくなるため。

リスクが高い場面・人

・食後すぐ就寝/深酒してそのまま寝る、仰向けで熟睡

・逆流性食道炎、いびき・睡眠時無呼吸

・高齢者・脳梗塞後・パーキンソン病などで嚥下機能が低下

・睡眠薬・抗不安薬・オピオイドの内服中

・口腔ケア不足(歯周病、汚れた入れ歯)

予防のコツ

・食後2–3時間は横にならない(就寝前の飲食・深酒を控える)

・就寝前に歯みがき・うがい

・頭側を少し高くして寝る(10–30°)

・逆流が強い人は夕食を早め・少なめ、必要なら治療相談

・強いいびき/無呼吸は検査・治療を検討

受診の目安

・むせた後、数時間〜1日で発熱・濃い痰・胸痛・息切れ

・むせやすい/声が湿る/飲み込みにくいが続く

まとめ

寝落ち自体で即肺炎にはなりませんが、食後すぐの就寝・深酒・口腔ケア不足が重なると誤嚥性肺炎のリスクが上がります。心当たりがあれば生活習慣と口腔ケアの見直しを。